どう変わった?日系海外進出企業のIT活用 海外現地法人と日本本社の動向調査から推察する

コロナ禍を経て、日系海外進出企業のIT活用の実態や課題はどのように変わったか―。ビジネスエンジニアリング(B-EN-G)と矢野経済研究所はこのほど、「海外進出企業の情報システム/デジタル技術活用に関する動向調査」と題した調査を行った。日本本社のみならず、ASEANやインドといった進出先の現地法人を含め計571件の回答を得た中、グローバル展開する日本企業の多様な現実が浮かび上がった。調査・分析を行った2人が今回の結果や、DX推進を含むIT活用の今後の課題について語った。

~「海外進出企業の情報システム/デジタル技術活用に関する動向調査 分析レポート」はこちら~

~レポートから解説した「ASEAN諸国におけるデジタル化の実態」はこちら~

【登壇者紹介】

小林明子氏

株式会社矢野経済研究所 主席研究員

矢野経済研究所で約15年勤務し、主席研究員を務める。IT専門のアナリストとして調査、コンサルテーション、マーケティング支援などにあたる。専門領域は、ERPを初めとするエンタープライズアプリケーション、DX、海外IT動向、最新テクノロジーなど。

喜多井健

ビジネスエンジニアリング株式会社 上席執行役員 グローバルビジネス推進本部長

1999年、東洋エンジニアリングからB-EN-G設立に伴い転籍。ERP SI事業、ERPライセンス事業の営業責任者を歴任後、2014年から海外事業の立ち上げに携わる。現在は海外事業の責任者に加え、本社の経営企画部門と人事部門を管掌している。

企業の課題意識の変化、浮き彫りに

――まず、今回の調査のきっかけと狙いを教えてください。

我々は企業の皆さまのグローバルビジネスを支援しておりますので、海外動向や戦略づくりのヒントとなる情報を提供することで、グローバル事業の推進や意思決定にお役に立ててもらえれば、ということもあり、今回の調査を行いました。

小林明子氏(以下、小林):やはり、コロナとか、DXとか、現在の経営や企業活動に影響を与えている新しい事象を盛り込む形で設計していきました。また、ビジネスエンジニアリング様は2014年にも類似の調査を行っているので、同じ調査項目も盛り込み、経年変化を見比べられるように工夫しました。

――有効回答が計571件に上り、うち海外現地法人からの回答が53.2%を占める結果となりました。国内、海外から多様な声が集まったと言えるのではないでしょうか。

小林:企業のIT活用を巡る調査自体はさまざまな機関・組織で実施されています。今回のように日本企業の現地法人からまとまった数の回答を得た調査は多くはないと思いますので、興味深いデータになったのではないでしょうか。それだけ生の声を反映しているという訳ですから。現地法人の方々も自分たちの声を外部へ発信する機会と思っていただけたのかもしれません。

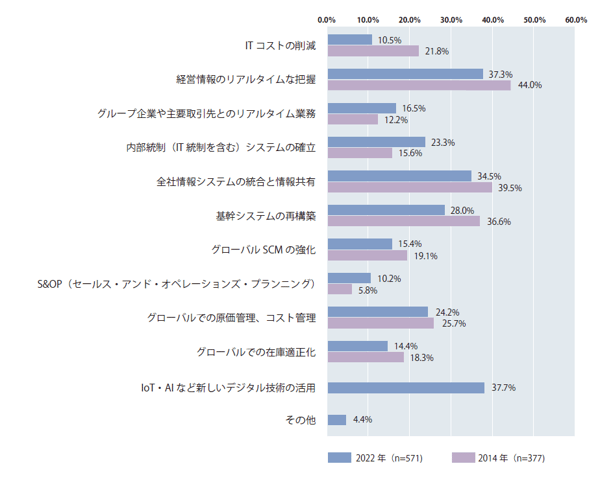

――今回と前回2014年の調査結果を比較し、お二人はどのような変化を感じましたか。

小林:いくつか話題がありますが、「海外進出がもはや前提となった」という企業の意識の変化です。私個人も2010年代初め頃に日本企業のグローバル化をテーマとした調査をしていたのですが、当時は海外進出自体が注目されていました。今では、海外進出は前提であり、その先にあるカントリーリスクへの対応などに課題意識が移っています。

喜多井:海外で顧客企業の皆さまを訪問して感じていたことと、調査結果が共通している点が多くて驚きました。例えば、近年、現地法人のトップには、本社の役員候補の方々が送り込まれ、現地法人への赴任が登竜門として試されているというようなケースをたびたび見てきました。そういう方々の我々への提案や依頼の内容は大変、高度になっています。そういう面からも、グローバル対応はもはや前提であり、攻めに転じている企業も出てきているということではないでしょうか。

意思決定でも、昔は日本人の現地法人社長の了承を得られればよかったですが、今は現地国籍のダイレクターやマネジャーがOKと言わないと進まなくなっています。現地法人を巻き込んで、ERPなりITシステムを入れるという進め方も変化しており、そういったところも今回の調査結果に出ており、やはりそうかと思いました。

本社と現地の間にある「ギャップ」

ーー今回の調査では、前回との違いだけでなく、「経営情報のリアルタイムな把握」「全社情報システムとの統合と情報共有」といったテーマが、前回と同様に重要視されている結果も得られました。背景にはどんなことがあるのでしょうか。

ただ、現在、DXやグローバルサプライチェーン構築といったものが注目を集めている中、多くの企業がそれらのテーマを諦めずに何とかしないといけないと本気で考えているのだろうと思います。

――つまり、システムの問題をはじめとして、本社と現地法人の間にギャップのようなものが存在し続けていて、多くの企業はそこに課題感を抱えているということですか。

喜多井:そうですね。ただ、本社と現地法人の間でギャップがあるのは仕方がないとも考えます。日本の本社の中でさえ、事業本部が異なれば意識や行動にギャップが出ます。本社と現地法人ならなおさらです。現地社員は、遠く離れた本社の言うことよりも、直接的に評価や指示をしてくれる目の前の上司に従いますので、ギャップが生じるのは自然とも言えるのです。

しかし、仕方がないといって、そのままにしておく訳にはいかない。大事になるのは、どのようにこのギャップに対応していくかですが、結局は人材の交流に行き着くと思います。「現地従業員と一緒に汗を流すメンバーとして若いうちに行く」「(中間の)マネジメントをする立場になってから行く」「本当の経営者になってから行く」といったように異なる役割や立場で、出向でも長期の出張でもいいので、日本人社員を現地法人に送り込んで実態を学んでもらうのがいいと思います。

――では、国内と海外拠点において、IT投資でどんな違いや課題がありますか。

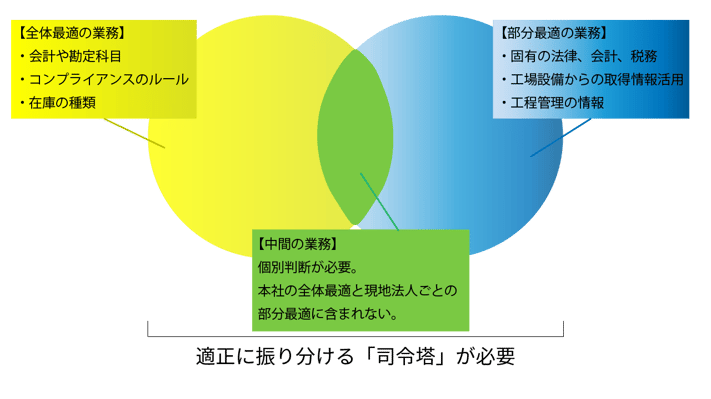

喜多井:企業の皆さまの動向を見ていますと、一般的に日本本社はきちんと検討して統一してやりたい、現地法人はとにかく自分たちだけでいいから早くやらせてほしい、というのが大きな違いかと思います。その意識の差をどうやって埋めていくかが大事になりますが、テーマを分解し、本社が受け持つ部分を「全体最適」、現地法人が受け持つ部分を「部分最適」と切り分け、そのベストミックスを探っていくのが正攻法なのではないかと思います。

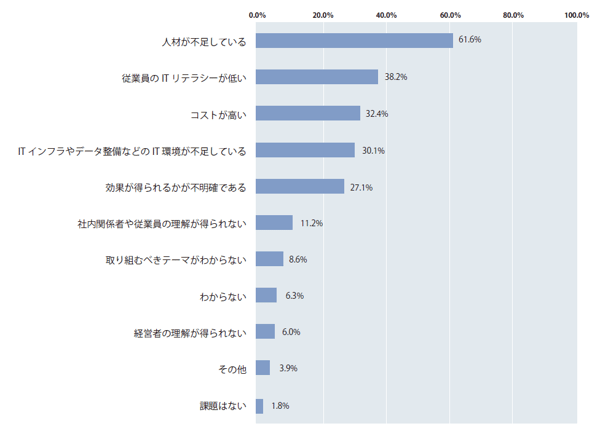

小林:今回調査で、ERPを含む情報システムやデジタル技術に関する取り組みを尋ねた設問では、「人材が不足している」との回答が最多の61.6%と特に目立っていました。日本本社と現地法人の両方で回答率が最も高く、これは共通の課題なのだと思います。また、現地法人の場合、IT以外にも言語力、マネジメント力も必要となります。そんな優秀な人材がそもそも確保できるのかという、シビアな問題も含まれています。

「3層発想」で進めるIT活用とは

――日本本社と海外現地法人の意識や行動にはギャップがあり、人材不足という点では日本本社も海外現地法人も同じという訳ですね。

喜多井:そういうことだと思います。本社が受け持つ部分、現地法人が受け持つ部分を切り分けていくのが正攻法と説明しましたが、詳しく言うと、我々は「3層発想」と言っています。

会計や勘定科目、コンプライアンスのルールなど、グローバルに共通して同じルールで運用しないといけないものは本社で「全体最適」を目指す。各国ごとで事情の異なる工場設備から取得した情報の活用、工程管理の情報といったものは現地法人ごとの「部分最適」。さらに、この本社の全体最適と現地法人ごとの部分最適に含まれない、個別に判断しないといけない「中間業務」があります。IT統制を含む内部統制システムであれば、本社がガイドラインを作成し、海外現地法人はガイドラインの範囲内で本社と合意するというのが適切でしょう。

海外進出企業のIT活用においては、この3層の業務を適正に切り分けられる司令塔のような存在が本社の情報システム部門、またはグローバル事業を管轄する部門に必要となります。

――IT人材の不足など課題を抱えていますが、今回の調査ではコロナ前よりデジタル技術の活用やDXが進展したという声も多く寄せられました。海外進出企業には今後、どのような取り組み方が求められているのでしょうか。

小林:私がDXの調査で見てきた中では、DX推進組織を設置する企業が増えている印象です。そういう組織は情報システム部門と現場の業務部門の人が両方加わることが多いようです。情報システム部門は業務のノウハウを学んだり、業務のデータを見る能力をつけたりする。一方、業務部門側はデジタルの能力を身につけることを目指している形ですね。

情報システム部門がシステムの導入や維持だけでなく、業務部門へ積極的に提案するとか、協業する役割に変わろうとしている企業もあります。こうしたことからも、DXを推進するにはAIなどの特別なスキルや技術を持つ人材ではなく、デジタルを理解し、ビジネスの課題を分析・整理する、というような普遍的なスキルを持つ人材の育成が重要になるのではないでしょうか。

――最後に、この調査結果がどのように活用されることを期待されますか。

(文・共同通信デジタル / 撮影・Taira Tairadate)

※本インタビューは2022年8月現在の内容です。