近い・速い・易しい 工業団地に新サポート拠点

日系製造業が数多く進出するインドネシアの工業団地にB-EN-Gインドネシアが設置したサテライトオフィスが注目を浴びている。大半のITベンダーが首都ジャカルタにしか拠点を持たない中、顧客企業から「迅速なサポートでとても助かる」と好評だという。あえて工業団地にサテライトオフィスを設置した背景について、B-EN-Gインドネシアの佐々木淳・プレジデントディレクターに聞いた。

日系製造業がズラリ

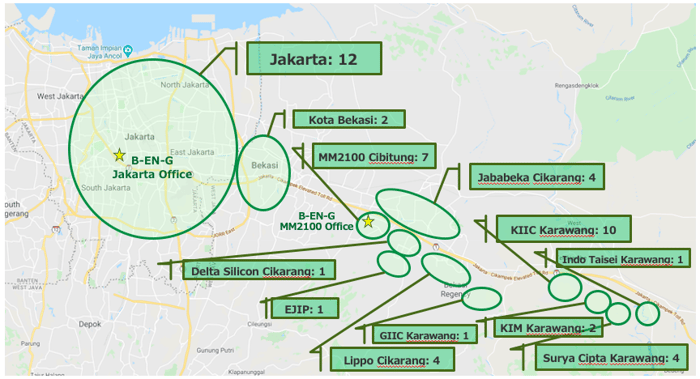

ジャカルタ中心部から東に約30キロ離れたブカシ地区の工業団地「MM2100」。ここにはB-EN-Gインドネシアが2019年7月に設置したサテライトオフィスがある。

約800ヘクタールに及ぶMM2100の敷地内には、自動車や関連部品などたくさんの日系製造業の工場がズラリと並ぶ。

「中国の工業区とは比べ物にならない密集ぶり。効率的な顧客サポートができるとワクワクした」。2019年3月に上海から赴任した佐々木は初めて訪れた時の印象を今もはっきり覚えている。

MM2100以外にも数多くの日系製造業が集まる工業団地がある。ジャカルタの東約35キロに位置する「EJIP」と、東約55キロの「KIIC」だ。

周辺には大型のショッピングモールが続々と進出し、特にEJIP周辺は家族帯同の駐在員向けマンションや日本人学校が建設されるなど、開発が進む。

日本料理店もたくさんあり、週3日は工業団地を回る佐々木のお気に入りはマグロの刺身だ。「インドネシアの工業団地の近くでまさかトロが食べられるとは」と驚いたという。

深刻な渋滞 往復に6時間も

工業団地内に拠点を置くITベンダーは非常に珍しいという。なぜB-EN-Gインドネシアはジャカルタのオフィスだけでなく、工業団地にサテライトオフィスを設置したのだろうか。

まず背景にあったのは工業団地周辺の深刻な渋滞だ。工業団地を出入りするトラックの交通量が増え、ジャカルタ中心部からMM2100まで車で約1時間半、最も遠いKICCとなると約3時間もかかっていた。雨期になるとさらに移動時間が延びることも珍しくなかったという。

B-EN-Gインドネシアが取り扱うmcframe製品は工業団地内の様々な工場で利用されている。渋滞に巻き込まれてシステム障害対応が遅れると、最悪の場合、工場が止まってしまう事態にもなりかねない。非常時にすぐ現地で対応できる体制づくりが求められていた。

二つ目に、製造業向けのITベンダーならではの事情もあった。

「私たちはソフトウエア会社なので、実のところリモートでの支援もできる。しかし、現場で直接サポートしてほしいという要望が顧客から絶えなかった。製造業の場合、機械からデータを収集したり、ハンディターミナルで入出荷を管理したりと、パソコンだけで完結できないことも多い。工場の現場担当者の隣に弊社のエンジニアがついて説明し、関連機器も含めて現場で一緒に原因を究明した方が解決しやすい。私たちの想像以上に、製造業の顧客は現場での支援を望んでいるのだと実感した」

現場に急行 顧客から感謝

では、サテライトオフィスを設置してどう変わったのだろうか。日本人を含む4人のエンジニアが常駐するようになり、サポートの効率が劇的に向上したという。

※新型コロナウイルスの感染拡大後は日替わりで2人ずつ出社。

「例えば、午前中に顧客企業の訪問サポートを行っている際に他の企業から障害対応の要請があった場合、ジャカルタにしか拠点がなかった頃はスケジュール調整が困難だった。それが今は『午後からすぐ伺います』『30分後に行きます』と容易に調整できる。顧客からも重宝がられている」

もっとも、渋滞自体は昨年末から大幅に改善された。ジャカルタからKIIC周辺までを直通でつなぐ高速道路が完成したのだ。コロナ禍の移動自粛の影響もあり、工業団地までの所要時間は以前の半分以下に短縮された。

「それでも、サテライトオフィスの重要性は変わらない」と佐々木は強調する。工業団地内に拠点があることを説明すると、安心感を持ってもらえる企業が多いからだ。「製造業とITの両方に精通しているエンジニアを抱えているのが我が社の強み。これを最大限に生かすためにも、工業団地での事業規模は大きくしていきたい」と意欲に燃える。

B-EN-Gインドネシアのサテライトオフィスを支えるのは、日本人1人とインドネシア人 3人からなるエンジニア部隊だ。マネジャーの安中悠介(28)に入社の経緯やオフィスの様子について聞いた。

父の影響で海外志向

埼玉県出身の安中は、日本人の父とインドネシア人の母を持つ。外資系IT企業の社員だった父がインドネシア駐在中に母と知り合い結婚。物心ついた頃からビデオ会議で英語を話す父の背中を見て育ち、「いつか海外で働きたいと自然と思い描くようになった」という。

大学では経営工学を専攻。卒業と同時に入社したベンチャー企業でプログラミングの腕を3年間磨き、海外で働く夢を叶えようと、2018年1月にB-EN-Gインドネシアに転職した。「社員の人柄と、技術と管理の両方に携われる仕事内容に魅力を感じた」と当時を振り返る。

夏休みを利用して母の故郷であるインドネシアにはよく訪れていたが、本格的に生活するのは初めてのことだ。

「島国にもかかわらずいろんな民族がいて、地域ごとに方言や文化もかなり違うことを知った。母の里帰りの時には味わえなかった意外な発見にあふれていて楽しい」と表情には充実感がにじむ。

インドネシア語漬けの日々

安中のサテライトオフィスでの1日は、こんな様子だ。

出社するとまずメールをチェック。顧客や部下のエンジニアへの返信を済ませると、上司の佐々木とミーティングを行う。佐々木がジャカルタで勤務している日はビデオ会議で連絡を取り合う。

エンジニアに対して成果物のレビューを行い、人手が足りなければ開発を手伝ったり、手が空いているジャカルタのエンジニアに応援を頼んだりする。「サテライトオフィスなのでジャカルタの動きが見えにくい大変さがどうしてもある。こまめなコミュニケーションが欠かせない」という。

午後から顧客企業を訪問することも多い。日本人の管理者とのミーティングは月1回程度。普段は現場担当者のインドネシア人と会話することがほとんどだ。英語を話せるインドネシア人は少なく、会話は基本的にインドネシア語で行う。「インドネシア語で仕事はできるが、たまに日本語が恋しくなる」と苦笑する。

仕事でやりがいを感じる瞬間は、顧客から頼られた時だという。停電で顧客企業のシステムがシャットダウンしてしまった時に急いで駆け付け、復旧したこともある。「非常時はやはり顧客は焦っている。まず現場に行くと顧客の安心感が増すのが分かる。『エンジニアがどうにかして助けてくれる』という部分があるのでしょうね」

顧客から難しい相談が寄せられたこともあった。ある企業では、赴任したばかりの日本人駐在員と現地スタッフとの間でコミュニケーション不全が起きていた。現地スタッフの中に日本語や英語を話せる人材がおらず、駐在員も赴任したばかりでインドネシア語を十分に理解できなかったことが原因だった。上司の佐々木と協力して現地スタッフから聞き取りを実施。駐在員と現地スタッフの仲介役となり、情報を整理して問題を解決した。

転職が激しいインドネシア人

インドネシアで働き始めて約2年半。インドネシア人はオープンで陽気な性格の人が多く、異文化交流がしやすいという。

「趣味のランニング中に喫茶店や屋台のラーメン屋に立ち寄ると、見ず知らずのインドネシア人が話しかけてくることもしょっちゅう。『日本人かい?僕も日本語を話せるんだよ。あいうえお。ほら話せただろう』。それぐらいフレンドリー」。

一方、経済成長を続けるインドネシアでは、条件の良い仕事を求めて転職を繰り返すのが当たり前で、会社への帰属意識が薄い人が多いことが課題だ。

「顧客企業のIT担当者が突然退職してしまい、プロジェクトの要件や必要なデータが急に変わったりすることも珍しくない。引継ぎ文化もあまりない。インドネシアではプロジェクトが『生もの』と言っていいほどだ」と苦労を語る。

「プロジェクトの上流工程から下流工程までを一通りこなしてきたが、問題を抱えた案件に巻き込まれたことも多々あった。リスクを軽減するための管理方法やノウハウを今後は磨いていきたい。サテライトオフィスの人員も増やし、開発のコアメンバーをたくさん育てていきたい」。安中の夢はまだまだ続く。

(文・共同通信デジタル 須藤祐介 / 撮影・平舘平)

※本インタビューは2020年8月現在の内容です。