海外事業における業務デジタル化の勘所(第5回)現代のビジネス変革を牽引するデジタルトランスフォーメーションとは?

昨今、ビジネスにおけるデジタルトランスフォーメーションの必要性が至る所で叫ばれています。事業の成功のためには、最新のテクノロジーを理解し、それらを上手く活用していく事が求められます。本シリーズの最終話となる第5回では、これからの時代の業務刷新に寄与するデジタル技術やその特徴、またそれらを活用した施策実施のポイントを、海外に事業展開する企業の視点を交えてお話ししたいと思います。

デジタルトランスフォーメーションとは何か?

従来、業務改革のためにシステムを導入することは「業務のIT化」や「業務のシステム化」と呼ばれてきました。一方、最近では、デジタル技術を使って業務改革を行うことを「デジタルトランスフォーメーション(以下DX)」という言葉で語ることが増えています。これらの概念にはどのような違いがあるのでしょうか。

過去に企業のIT施策として主に行われていたのは、紙媒体上の情報をデジタル化する事や、それらを企業内システム等のデジタルツールで管理・活用する事でした。そこで活用されるシステムはSystem of Record(SoR = 記録のためのシステム)と呼ばれるタイプのものであり、デジタル化された情報を正確且つ安全に保管しアウトプットする、というのが主な役割でした。一方、データのインプット作業やデータのアウトプット後の分析業務等はヒトが行う、というのがSoR型システム運用の前提でした。つまり、従来のIT施策では、情報をデジタル的に保管しアウトプットを提供することにとどまり、情報の正確な収集や分析による経営への活用については、ヒトの運用能力に委ねられていたのです。

一方、昨今の進化したデジタルテクノロジーを利用したシステムは、その役割分担よりも一歩踏み込み、ヒトの能力を持って仕事を行うようになります。例えば、IoT(モノのインターネット)技術やRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)は情報インプットの自動化を実現可能にしますし、AIはアウトプットされた情報の分析業務の自動化を可能にします。SoR型システムのような情報の記録のためのシステムではなく、従来人が担っていた業務を代替実行する仕組みの構築が可能になるのです。

DXという概念には、仕事の効率化や改善だけでなく、ビジネスや社会生活を根底から変革するという意味も含まれています。それは、テクノロジーが人の能力を持つ(或いは超える)ことを前提し、テクノロジーと人との役割分担を抜本的に変えることが可能という示唆が含まれているのです。

従来デジタル化が進みづらかったオペレーション領域

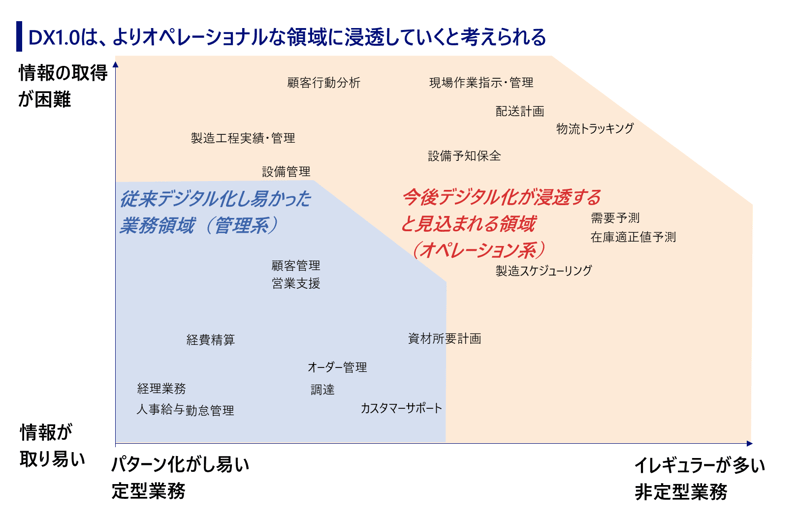

従来、システムを導入し、デジタル化が成功しやすい業務領域は、1)情報収集やインプット作業がオフィス内で完遂できる、2)異なる企業間や業界間でも業務フローが定型化しやすい、といった特徴を持つ領域でした。図1は、縦軸で情報収集の容易さ、横軸で業務の定型化のし易さという評価軸を設定し、様々なタイプの業務をプロットしたチャートになります。

これらの業務の中で、左下のエリアが、従来デジタル化し易かった領域で、 経理、人事などの管理系業務が該当します。これらの業務は、特に国ごとの制度、またはグローバル基準に沿って統制することが求められていたため、業務の定型化が進んだと言えます。その結果として、それらの業務モデルに沿う形で、パッケージシステムなどのデジタルソリューションが開発され、世の中に広く普及してきました。

一方、より現場に近い、或いは定型化しづらい業務であるオペレーション領域(※1)については、どうしてもデジタル化の速度が遅く、紙媒体による業務実施や、Excelによる計画・管理で留まっているケースが従来多く見受けられました。

例えば、物流倉庫内での商品の在庫移動の記録を取る、製造工程内での稼働実績の収集などの業務は、システム化するには難易度が高かったのです。

オペレーショナルな業務領域にデジタル化が進みづらかった要因には、変化が多く業務モデルの定型化が難しい、という点があります。それらの業務領域では、業務フローを定義しその通りに作業をすればうまくいく、というものではなく、常に変化やイレギュラーが発生します。また、会社独自のノウハウや要件も多く、ノウハウ自体が俗人化し易いため、形式知化しづらいという事情も有りました。

図1:従来デジタル化し易かった業務領域と今後デジタル化が浸透する領域

しかし、今後進化したデジタル技術の活用によって、DXがオペレーション領域に浸透していくものと考えられています。以下では、DXを牽引するテクノロジーの特徴についてご説明します。

※本文ではオペレーション領域を、モノの生産/物流やサービス提供の現場業務、あるいはそれら業務の実行計画を行う様な領域と定義しています。

ルールベースのシステムから人工知能を搭載したシステムに

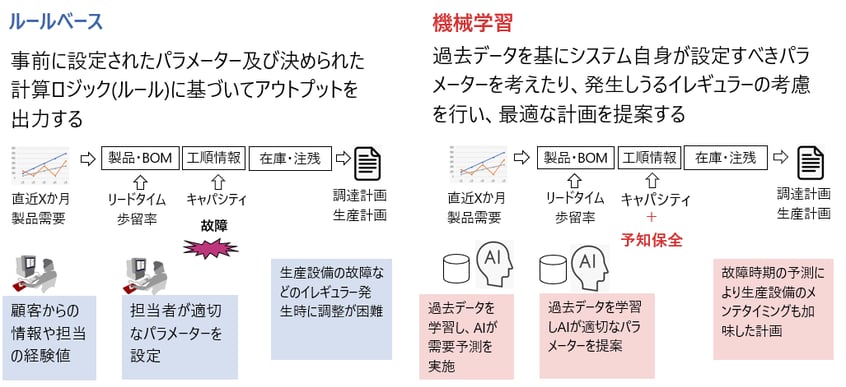

従来、定型化が容易な業務領域しかデジタル化が進まなかった要因としては、業務システムが、予め設定されたパラメーターと、組み込まれている計算ロジックをもとに、ルールベースで処理されていた事に一因があります。

例えば、毎月の生産計画をシステム上で作成するためには、ユーザーは客先からの受注予測データを入力し、予め設備情報やその生産能力、リードタイム、歩留率などをパラメーターとして設定する必要があります。さらに、正確な生産必要個数を計算させるためには、入力時点での在庫残数量や、注文残などの情報が必要となります。それら情報を入力し、システムに組み込んでいる計算ロジックを動かすことで、はじめて当月の生産計画ができるようになるのです。

しかし、生産管理には常にイレギュラーや変更の発生がつきものです。客先から事前に受領した受注予測が大幅に外れる、設備の予期せぬ故障が発生するなど、想定外の事が起こります。それら全てを考慮した上で計画の調整を行うというのは、ルールベースでのシステム処理では、かなりハードルが高くなります。

このようなハードルの克服には、機械学習や深層学習技術などの人工知能を活用したシステムが役に立ちます。人工知能を持つシステムは、人が与えたパラメーターやルールに従うだけではなく、過去に蓄積されたデータからカテゴリー化や傾向分析を行い、更に複雑な因果関係の発見と業務パターンへの対応を可能とします。先ほどの生産計画業務の例で言えばAIは過去の受注データや生産実績を用いて、より正確な需要予測を立てたり、適切なパラメーターを提案したりすることを可能します。また過去の設備稼働状況から、故障時期を予測してメンテナンス時期を考慮した生産計画を立てることもできるでしょう。より複雑なパターンへの対応が可能となり、より現実・実態に近い形で生産計画のシミュレーションができるようになるのです。

図2:ルールベースと機械学習による業務ロジックの違い

オペレーション領域でのDXが自社ノウハウ洗練を促進する

今後、よりオペレーショナルな業務領域にDXが浸透していくと何が起こるでしょうか。私はDXの最大の意義は、会社の知識やノウハウが形式知として、デジタルに蓄積され、洗練されるという点にあると考えております。DXの目的は業務効率化や原価低減であるとよく言われますが、それらは決して本質ではありません。

なぜオペレーション領域のデジタル化が重要かと言えば、それらの業務はその企業のサービス・商品の質や独自技術に直結する領域であるからです。逆に、管理系業務は、グローバルにも標準的な業務フローが確立されてきており、企業間で差別化するのが難しくなってきています。そのため、オペレーション領域におけるノウハウをデジタル化し、それらを活用して、業務ノウハウのさらなる洗練につなげることは、他社との差別化において、重要なポイントになります。

例えば、物流会社であれば、その会社が持っている配送実績情報や軒先情報などをベースに、AIを使って物流経路最適化を行うなどの事例が有ります。これは、配送というサービスの提供に関わる企業独自ノウハウの洗練であり、ひいては、マーケットにおける競争力を向上させることにもつながります。

DX促進のためクラウドサービスを活用したシステム構築を

デジタル技術を活かして会社のノウハウを洗練するためには、言うまでもなく業務データの蓄積が必要となります。そのためには社内システムの構築・整備が急務になるのですが、従来システム構築プロジェクトは1、2年のリードタイムがかかるものとされ、多大なる経営資源と時間を投入し実施するものでした。しかし、最近ではAmazon Web Service(AWS)を代表としたクラウドサービスプロバイダーが増えており、クラウドでシステムを構築することで、プロジェクトのリードタイムを大幅に縮小することが可能になりました。また上述のAWSでは機械学習技術をクラウド上で利用できるサービス「Amazon SageMaker」を提供しており、企業がデジタル技術を活用するハードルも大きく下がっています。

デジタル技術は日進月歩で進化しており、システム構築に時間をかけているうちに、やろうとしていたデジタル施策が時代遅れとなるリスクがあります。クラウドサービスを活用する事で、他社に後れを取らないようDXのスピードアップを図ることをお勧めしたいと思います。

海外事業をDXの最前線に

日本本社でデジタル技術の活用による業務刷新を実施しようとした時には、以下のような障壁によりプロジェクトがうまく進まない事が有り得ます。

1)社内調整に時間がかかり、プロジェクト推進ができない

2)本社の規定により新しいテクノロジーを適用する事が難しい

3)レガシーシステムの刷新に注力しており、最新デジタル技術の活用にリソースを割けない

4)業務刷新を行うスコープが大きく、計画段階で時間がかかる

一方で海外事業におけるプロジェクトでは、上記のような制約が比較的少なく、機動性の高いチームを構成し、よりスピーディーにDXを推進し易いといえます。その理由には、文化的にトップダウン型の意思決定を受け入れ易い(=変革を起こすための手続きが比較的少なく済む)、本社と比べて事業規模が小さく、影響する関係者数も少ない、などが有ります。つまり、スモールスタートで柔軟にDXプロジェクト実施ができることになります。海外でのプロジェクトをDX推進の端緒とし、徐々に実績を作っていってから、より大きな事業体である本社の業務刷新へとつなげていきましょう。

本コラム「海外事業における業務・システム刷新の勘所」では、5回に分けてシステム・業務刷新の進め方やデジタル技術活用に向けた提言をさせて頂きました。業務分析からプロジェクトの実行に至るまで、非常に長い道のりのように見えるかもしれません。しかし、比較的小さな事業体から実験的に施策を適用していくことで、デジタル化ノウハウがスピーディーに蓄積され、デジタル人材の育成が進むことになるでしょう。このようなトライアンドエラーによる施策の推進と実績の積み上げが将来ビジネス変革を成し遂げるための土壌となっていくのです。

-終わり-

- 野村総合研究所 グローバルSCMソリューションに関する内容は下記をご参照ください。

https://www.nri.com/jp/service/solution/iis/g_scm_s - 問い合わせ先メールアドレス

mcf-inquiry@nri.co.jp

人材と組織、システム、コストの視点でみるグローバルERPを実現するための7つのヒント

海外拠点へのグローバルERP展開を成功させるための具体的なヒントを「人材と組織」「システム」「コスト」の視点でまとめました。

- グローバルERP構築の悩み

- グローバルERP構築における障害は?

- 「人材と組織」のヒント

- 現地法人へのシステム展開時における日本本社からの人的支援

- 現地担当者の協力を引き出すためのメリット提示

- 「システム」のヒント

- グローバルERPのデザイン<システム展開パターン>

- グローバルERPのデザイン<海外拠点の現地化レベル>

- 「コスト」のヒント

- 機能分類による費用負担の考え方

- 集中管理サーバによる利用料負担の考え方